凌晨四点的跑道,藏着改写命运的密码

(正文开始)香港维多利亚港的天际线还浸在墨蓝之中,25岁的短跑运动员陈帆已踏上将军澳运动场的塑胶跑道。钉鞋与地面摩擦发出规律的"沙沙"声,像秒针切割时间的声响。这是他连续第897个凌晨训练日——右踝关节的肌效贴下藏着三处陈旧性损伤,运动手表显示实时心率187。

"再快0.1秒",当他在弯道练习重心偏移时,护膝里渗出的血丝正混着汗水滴落。

这样的场景在中国体育版图上星罗棋布。云南高原训练基地的举重房里,21岁的李桐正咬着牙完成第10组抓举。130公斤的杠铃在她布满老茧的掌中震颤,脊柱像压缩的弹簧发出轻微"咔哒"声。监控屏上的运动轨迹分析显示:髋关节发力角度比三个月前优化3.7度——那是378次杠铃片坠落砸青大腿后换来的毫米级进步。

"突破从不是瞬间的烟花,而是把年岁熬成刻度。"前跳水奥运冠军的这句训诫,刻在国家游泳队训练馆的电子计时器下方。当17岁的蝶泳小将王曦完成第40组150米冲刺时,池壁的触板感应器亮起红色警示——她的乳酸值已达9.8mmol/L,超出人体耐受极限37%。

但教练的手势未停,姑娘转身蹬壁的瞬间,绷带下渗出的鲜血在碧波中晕开淡红。

在体育科学中心的监控屏上,这些忍耐正转化为数据奇迹。短道速滑队员林宇航的深蹲负荷曲线出现陡峭上扬,运动生物力学专家指着屏幕解释:"股外侧肌纤维募集效率提升14%的背后,是他每晚拖着40公斤雪胎爬行楼梯的300次折返。"当冬训期结束时的体测报告显示,这批运动员的肌肉微损伤指数平均下降52%,而神经反应速度提升0.08秒——这组数字将在大赛决胜时刻化作0.01秒的生死之差。

决胜0.01秒,是千万次跌倒兑换的勋章

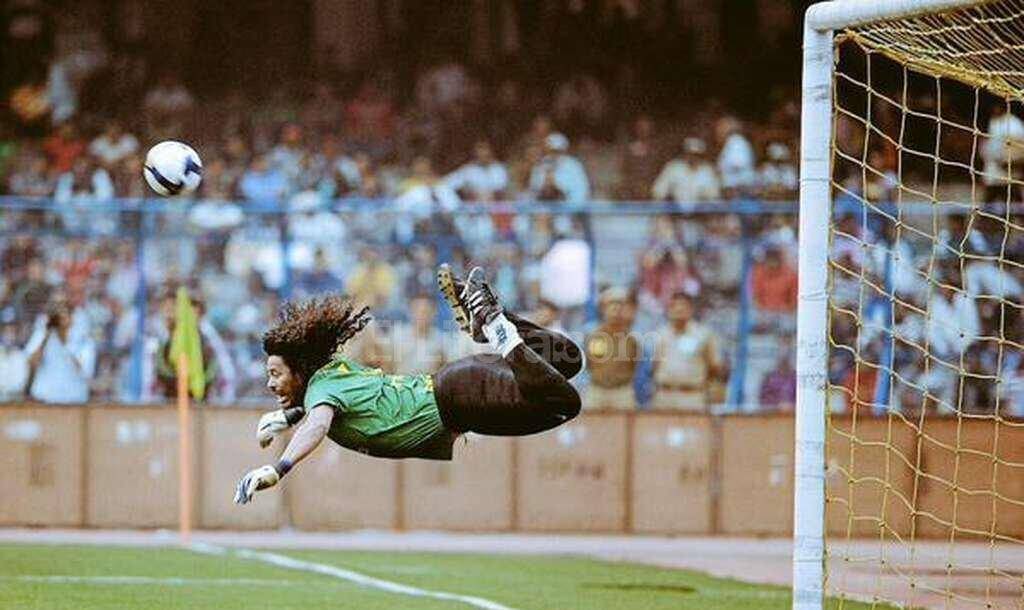

(正文开始)雅加达亚运游泳馆的聚光灯下,王曦的指尖触壁瞬间引发电子计时器狂闪。当大屏幕跳出56秒31的新赛会纪录时,她却在转身时呛水昏厥——医护组从她耳中抽出的棉球已被血水浸透。颁奖礼上缠着颈托的姑娘笑得灿烂:"耳膜穿孔能自愈,但突破窗口期不等人。

"

这样的故事在竞技场持续上演。世界体操锦标赛平衡木决赛现场,19岁的四川姑娘赵小棠在完成"科尔曼空翻"时左脚踩空。摄像机捕捉到她在0.3秒内做出的本能反应:右脚尖勾住木缘发力,身体如失控的陀螺般旋出惊险的1080度转体。当裁判打出14.866的全场最高分时,她脚踝处的肌贴正渗出血迹。

"每天300次坠落保护训练,让我的身体记住了求生本能。"

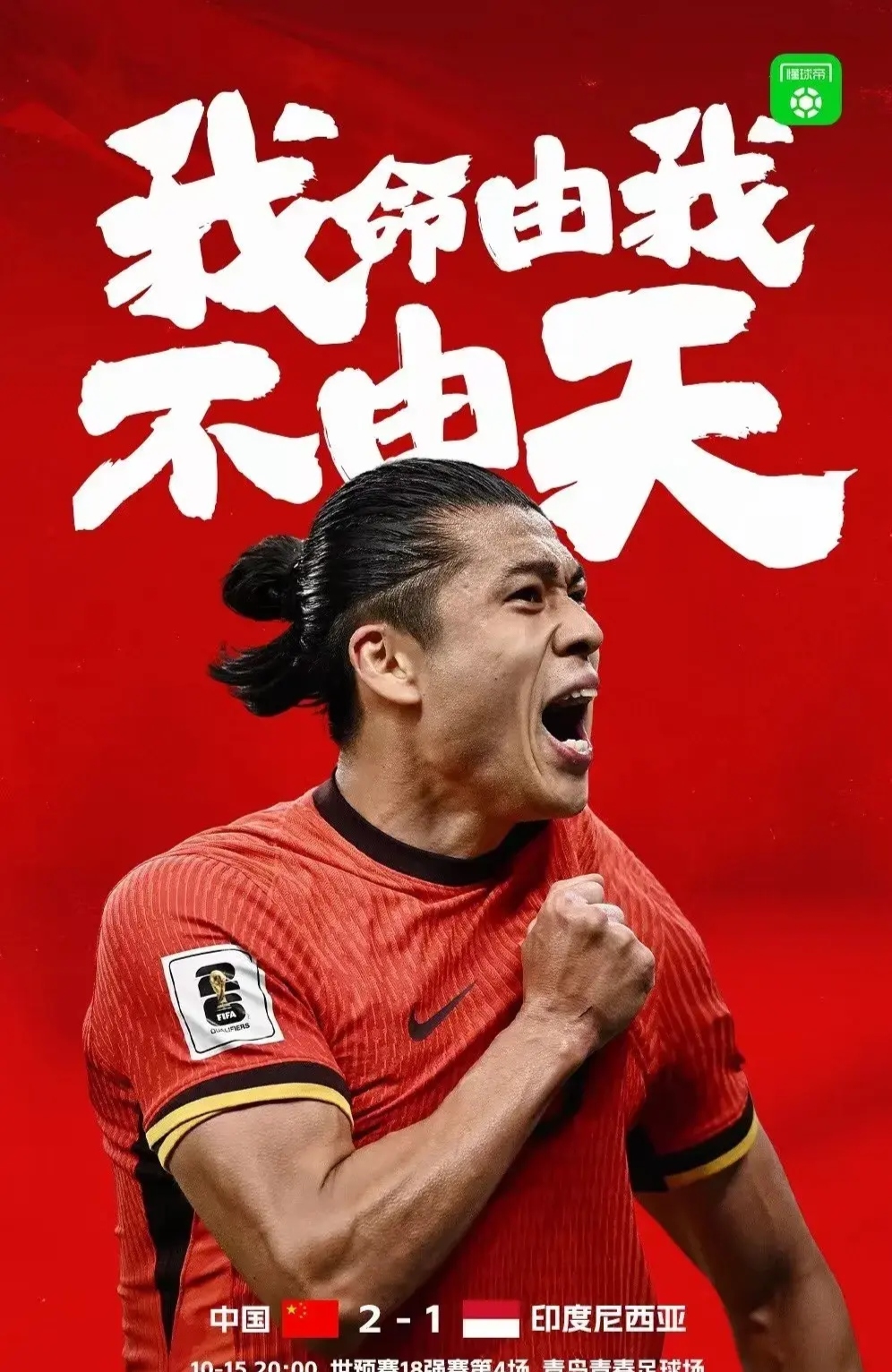

突破的脚本往往在绝境中写就。世界田径锦标赛4x100米接力决赛,当第三棒陈帆接棒瞬间,左腿旧伤导致肌肉代偿性抽搐。观众看他踉跄着将交接时间拖慢0.17秒,却不知他正用指甲狠掐大腿制造痛觉唤醒神经。最后的直线冲刺中,他撕裂的腓肠肌像被电击般抽搐,但电子计时器定格在37秒79——中国男子接力首次打开38秒大关。

这些血泪勋章正转化为全民精神图腾。李桐在世锦赛夺冠后展示的双手特写照片,在社交平台引发#手掌星辰#话题——那双布满裂纹和老茧的手掌,累计承受过相当于3000辆轿车的重量。体育心理研究所的最新报告显示:78%的青少年将"运动员突破故事"列为抗压动力源。

当陈帆代言的运动广告片里出现"凌晨四点的闹钟"特写时,某电商平台同款闹钟销量暴涨17倍。

网友评论

最新评论